| ・温州みかん春葉に多発した病斑 |

|

| ・台風により細菌が気孔から押し込まれ発生した小型病斑(川野ナツダイ春葉) | |

| PART 1 < 葉 表 > | < 葉 裏 > |

|

|

PART 2 < 葉 表 > |

< 葉 裏 > |

|

|

PART 3 < 葉 表 > |

< 葉 裏 > |

|

|

・清見果実に多発した病斑 |

・温州みかん着色期の病斑 |

|

|

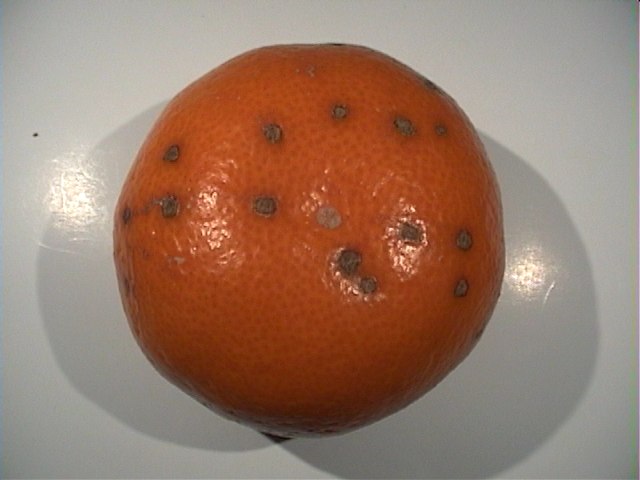

| ・温州みかん収穫期の病斑 | |

|

|

| ・レモン果実の病斑 |

|

| ・ミカンハモグリガの食害痕から侵入・発病した病斑 |

|

| ・改植幼木園における防風ネット |

|

生態と防除 | ||

| 病 原 | : | 細菌 |

| 発病品種 | : | 品種による発病の差が大きく、グレープフルーツ、ネーブルオレンジが最も弱く、 次いでレモン、ナツダイダイ等で、温州ミカン、清見、ハッサク等は強い分類に属するが、 時として大発生する。 ユズ、キンカンは抵抗性である。 |

| 発病部位 | : | 葉・枝・果実 |

| 伝 染 源 | : | 前年の枝や葉の越冬病斑、とくに新しい病斑ほど有力な伝染源となる。 春梢葉の新病斑や夏秋梢のハモグリガ食害痕に発生した病斑は、果実への有力な 伝染源となる。 暖冬で春先も雨の多いときは菌量が多く、多発の可能性がある。 |

| 伝染方法 | : | 降雨により、病原細菌が溶け出し、気孔や傷口から組織内に侵入する。 |

| 伝染条件 | : | 菌の増殖は3月頃から始まり、適温は25〜30℃である。 葉や果実の組織が柔らかい時期の 6m以上の強風を伴った多雨条件で多発する。 |

| 感染期間 | : | 葉の気孔感染は、3cm程度に展葉した頃から6月頃の硬化期までである。 果実は直径5〜6mmから8月頃まで。 ただし、台風などの強風による傷口感染は、葉、果実とも10月頃まで可能であるが、 品種によって異なる。 |

| 潜伏期間 | : | 春葉では10〜20日、夏葉では5〜10日間、低温になると期間は長くなり、 秋期感染では翌春になる(潜伏越冬病斑)。 |

| 耕種的防除 | : | ①防風垣を設置する。 ②剪定時期に夏秋梢や越冬病斑の多い枝は剪除する。 ③窒素過多をさける。 ④夏秋梢のミカンハモグリガ防除を徹底する。 |