2.明治時代における蜜柑方制度の改革

・・・共同出荷組織結成の胎動 |

明治の世になって大きな痛手を受けることになったのは有田地方のミカン農家達である。

「密柑方」という半官半民の特権組織によって販売をしてきた永い間の慣行は急に改められる筈もなく、深刻な苦境に直面することとなった。その窮状を打開すべく制度改革に乗り出したのが、時の有田民政局(明治2年に湯浅に設置される、後の郡役所)局長、浜口儀兵衛(号を悟陵(3))である。 |

| 1)明治3年の改革 |

| 浜口局長は旧幣一掃の方策を立て、新たに密柑方の運営について規定を設けた。先ず元締3名を2名に減じ、35名の荷親を廃してミカン係を21名、東京駐在の荷主代7名を「東京詰人」と改称して3名とする。各部門の冗費の節約を厳しくし、生産者の利益向上に力を注がせた。 |

| 2)明治8年新蜜柑方の結成 |

明治3年の改革によって、一応販売体制が立て直されたが、世の中が万事自由となり、東京では新しくミカン問屋が続出し、取引の条件を良くして密柑生産者と直接取引をする業者も出てきて、生産者においても組合組織でなく、自由出荷を唱える者もあり、次第に秩序が乱れてきた。

明治8年になって、新たに新密柑方を結成しようとする動きが出て、糸我庄西村の宮井庄次右衛門、同村最田九右衛門、山崎人郎、保田庄星尾村富田長吉らが中心となって郡内各地に呼びかけ、「新密柑会社」が明治8年12月に設立された。

ところが200年間一糸乱れぬ統制下で活動してきた密柑方の組株達は全員が新密柑方に参加したのではなく、一部は「旧密柑方」として残ったのである。 |

| 3)明治9年旧蜜柑方の機構改革 |

| 新密柑方に参加しなかった旧密柑方の内部から、執行部役員への不満等が続出し、旧密柑方も機構を改革することとなった。同年11月、役員改選を行うとともに詳細な「密柑方規則」を作成して運営を始めた。 |

| 4)新旧蜜柑方の争い |

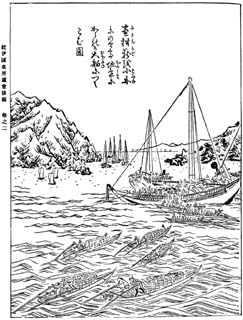

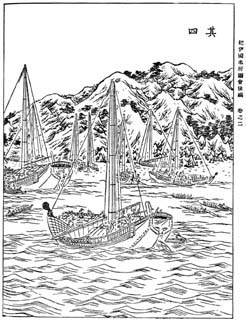

| |

|

| |

【蜜柑方騒動の記録】

(みかん資料館所蔵) |

新旧密柑方の仲は悪く、いわば犬猿の仲であり、東京においては新旧密柑方による密柑問屋、廻船問屋、仲買人を巡っての争奪戦が繰り広げられていた。結果は新密柑方が劣勢となり、そのため、新密柑方の中から脱退者が続出して新密柑方は窮地に追い込まれることとなった。 |

| 5)明治14年「有田郡蜜柑方会議」成立 |

新密柑方の組合員脱退による運営への支障は勿論であるが、旧密柑方についても明治9年の機構改革によって運営が為されていたが、その運営についても不満とする者も出てきて、脱会して「新新組織」を設立しようとする者も現れてきた。

そこで、何とかして出荷体制を有田郡一本に統合して天下の名産、有田ミカンにふさわしい販売組織にしようとする心ある人たちが出始めた。その音頭を取ったのは、行政機構の当時の有田郡長、鈴村三郎氏である。鈴村郡長は各地区の同憂の人たちを招集して出荷機構の郡一本化を提唱した。その提案は生産各地区より代議員を選出して、「密柑会議」を開き、万事会議にて事を進めるというものであった。出席者はこの構想に大いに共鳴し、明治14年10月「有田郡密柑方会議」が成立した。 |

| 6)明治17年に再び3組に分立 |

「有田郡密柑方会議」は新旧の対立を解消し、生産者が一体となって有田ミカンを販売しようとする画期的な計画とされたが、実際に行動に移してみると、尚も運営方法に疑義を呈する者も出てきて統制が困難であった。

その折り、和歌山県では農業者の同業組合準則を布告(明治17年)し、法的な組合設立を奨励した。そこで今度は統制のとれなくなった有田郡密柑方会議を解散して、「宮原組」「藤並組」「石垣組」の3つに分かれて法的組合が設立され、それぞれ事業を行うこととなった。 |

| 7)「3組」への対抗組織、「改良組」ができる |

| 県の指導もあって、認可組合としての3組がミカン販売を行ってきたが、なおかつその運営に反発する者達が現れ、それらが集まって「改良組」が組織された。改良組は段々に同志を集め、既成の3組に伯仲する勢いとなり、またもや改良組と既成3組との間で輸送、販売の面で激烈な競争、足の引っ張り合いが始まった。 |

8)紀州有田柑橘同業組合の設立

・・・農業協同組合への胎動

---農会法・重要物産同業組合法の制定--- |

明治維新後から続くミカン生産者組合

の離合集散の中で当時の有田郡長の音頭取りで明治30年に同業組合設立の準備が始まった。明治32年に「農会法」が公布され、「有田郡農会」が設立された。しかし、この法律は「農業の指導・改良研究調査」が目的で「販売活動は出来ない」ことになっていた。そのため、有田郡農会においても有田郡の強固な販売組織のためには同業組合の設立が必要として設置を決意。明治37年に20名の同業組合発起人を選任して協議を尽くし、同年9月に創立総会を開いたが不成立。翌明治38年7月15日に第2回創立総会を開催し、農林大臣の認可を得て「紀州有田柑橘同業組合」を設立した(4)。同業組合は明治33年の「重要物産同業組合法」に基づく組合で農林大臣の認可による設立であった。有田の蜜柑農家たちは、密柑方解散後、それに代わる組織設立を試行錯誤したが、この組合は漸くにして、「密柑方」に代わる機関と言えた。

明治38年10月21日に第一回臨時議員会を開催し正副組長を選出した。

| |

組 長 |

御前七郎右衛門 |

(保田村山田原) |

|

副組長 |

上山 宋十郎 |

(鳥屋城村) |

|

同 |

矢船 傳 |

(田殿村) |

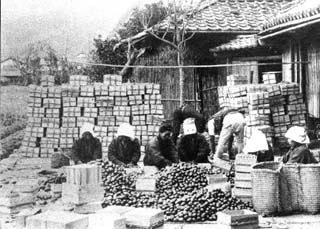

ここに、明治に入って40年近くを経て有田の柑橘栽培業者による共同販売組織が紆余曲折の末に郡民総意の安定した組合が誕生した。当時のミカン栽培者は3791人。内3448人(91%)が参加している。

では設立時にはミカンがどのくらい栽培されていたかということであるが、組合設立の年の明治38年から同43年まで、6ヶ年における区域内14ヶ町村の栽培面積は次のとおりである。

| |

明治38年 |

1477町 |

|

| |

〃 39年 |

1509町 |

|

| |

〃 40年 |

1560町 |

|

| |

〃 41年 |

1609町 |

|

| |

〃 42年 |

1646町 |

|

| |

〃 43年 |

1694町 |

6年間での反別増加 217町。 |

その後、大正6年に定款を改正し、昭和の代へと継承されていった。

|

|

|

前述の有田郡農会が中心となって設立した「同業組合」とは別に、明治33年3月に「産業組合法」が施行された。この法律では、「農会法」では規制された信用・購買・販売事業が可能であったが、これに基づく組合設立は以外と進まず、和歌山県において普及するのは昭和に入ってからであった。それは、有田においては「紀州有田柑橘同業組合」が活発に活動を行っていたため、産業組合設立の必要がなかったからであると言える。

しかし、他府県町村では、産業組合が中心になって果実の販売事業を活発に行い、先発の同業組合との対立も生じていた。 |

| 10)農業会の発足・・・農業団体法の制定 |

柑橘同業組合、農会、産業組合が明治の終わり頃から大正・昭和にかけて、それぞれの性格に基づいて、それぞれの角度からミカンの出荷と販売に貢献してきたのであるが、昭和15年以来、太平洋戦争の進行とともに、食料品の統制管理の必要から農業団体の統合が国策となり、昭和18年に「農業団体法が公布」され、多年の歴史と実績のある同業組合、農会、産業組合等の農業団体は「農業会」一本に統合され、昭和19年4月1日、全国一斉に発足した。

『農業会』は戦時統制の一環として、青果物の配給並びに統制の権限と義務が与えられた。農民は青果物を定められた価格で、農業会を通じてでなければ売れない。しかし、間もなく戦争の深刻化、昭和20年8月15日の敗戦によって、焦土からの食料品は極度に不足し、人心の不安定、道義の頽廃を惹起し、「統制」とは名ばかりで、闇ルート・闇価格・担ぎ屋横行の時代となり、東京・大阪の中央市場への荷が入らなくなり、開店休業となってその機能を失った。こうして、鳴り物入りの『官製の農業会』はその使命を果たす間もなく無力化してしまった。 |